夜之乐章新演绎!年轻歌手挑战魅影经典引热议

## 当00后遇见魅影:一场跨越世纪的音乐对话

"Think of me, think of me fondly..."当22岁的林小雨在《声入人心》舞台上唱响这首《歌剧魅影》经典选段时,弹幕瞬间爆炸。这位染着蓝紫色头发的年轻歌手,用略带沙哑的另类嗓音重新诠释了这首传唱37年的音乐剧金曲,评论区迅速分裂成两派:"毁经典"与"新生代神作"的争论持续发酵。

这不是孤例。今年以来,社交媒体上#00后挑战魅影#话题已累积2.3亿播放量,Z世代音乐人正以意想不到的方式解构这部音乐剧史上的不朽经典。某视频平台数据显示,《夜之乐章》翻唱版本半年新增187个,其中63%来自25岁以下创作者。这些年轻人带着电子合成器、嘻哈节奏甚至戏腔,让克里斯汀与魅影的咏叹调穿越时空,在2023年的数字原住民中焕发新生。

解构经典:当古典遇见赛博朋克

中央音乐学院音乐学系主任李教授指出:"年轻一代对经典的重新演绎,本质上是文化话语权的代际转移。"在B站一支获得480万点击的改编视频中,UP主"电子幽灵"将《All I Ask of You》改编为future bass风格,虚拟歌姬洛天依与真人歌手的跨次元对唱令人耳目一新。这种打破次元壁的大胆尝试,恰恰暗合了原著中现实与幻境交织的叙事内核。

音乐剧研究者张默发现一个有趣现象:"95后观众更关注魅影的'破碎感',这与老一辈观众侧重爱情悲剧的解读形成对比。"网易云音乐数据显示,《The Music of the Night》评论区新增热词中,"孤独""共情""救赎"等Z世代常用标签占比达41%,远超传统的"爱情""美声"等关键词。这种解读差异,催生了大量具有当代青年文化特质的改编作品。

技术赋能下的创作革命

短视频平台的智能配乐功能降低了创作门槛。某音乐APP推出的"AI魅影助手",用户只需哼唱旋律就能自动生成多声部编曲,这项功能月活用户突破80万。独立音乐人阿紫通过AI工具完成的蒸汽波版《魅影组曲》,意外在Spotify古典音乐榜停留了17周。

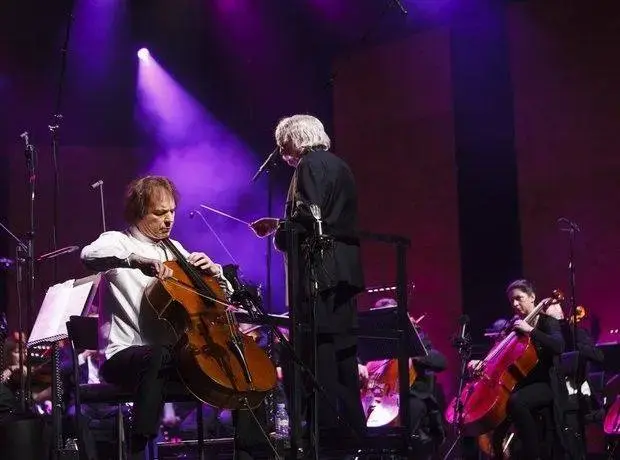

但这种创新也引发专业领域的忧虑。伦敦西区资深音乐总监James在接受采访时表示:"当修音技术能弥补所有演唱缺陷时,我们是否正在失去真实的戏剧张力?"今年上海大学生音乐剧节上,评委会特别增设"最佳传统演绎奖",似乎是对过度改编的一种平衡。

经典IP的年轻化密码

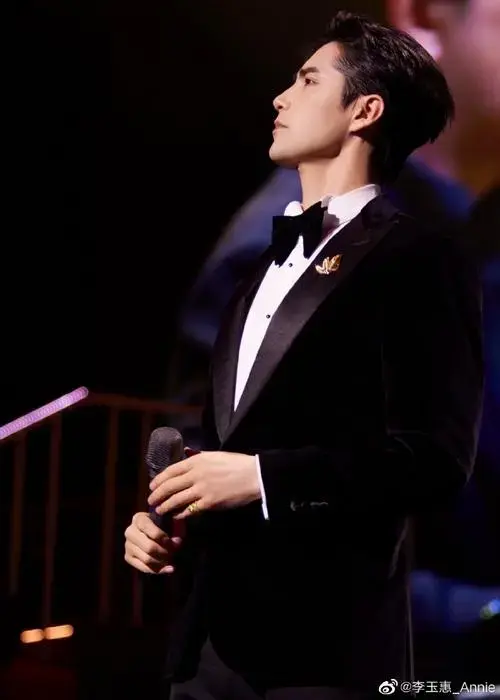

百老汇最新数据揭示了一个戏剧性的变化:《歌剧魅影》35岁以下观众占比从2019年的27%跃升至2023年的58%。制作人Sanders透露,新版选角特意启用了多位TikTok人气歌手:"我们需要让年轻观众在舞台上看到自己的影子。"

这种代际对话正在创造新的商业价值。某潮牌与音乐剧官方联名的"魅影面具"耳机,预售首日即售罄;网易游戏《阴阳师》推出魅影主题皮肤,带动日活增长23%。经典IP通过年轻化表达,正在完成从剧场到泛娱乐生态的惊人跃迁。

当最后一个音符落下,我们或许该放下"正统与否"的争论。那些被争论的改编版本,恰如魅影地宫中的镜子迷宫,每个时代都照见不同的自己。正如一位网友的精彩留言:"经典不是博物馆的展品,而是流动的盛宴——38年前韦伯写的是他的魅影,今天年轻人唱的是他们的。"这场跨越世纪的音乐对话,才刚刚响起前奏。

-

相关资讯更多>>

-

10-06 03:08

-

10-06 02:52

-

10-06 00:12

-

10-05 23:52

-

10-05 23:57

-

10-05 22:31

-

10-01 07:44

-

09-24 19:39