揭秘《军中女郎》幕后:顶级歌唱家如何炼成“九个High C”?

## 九个High C背后:当艺术成为人类极限的悲壮突围

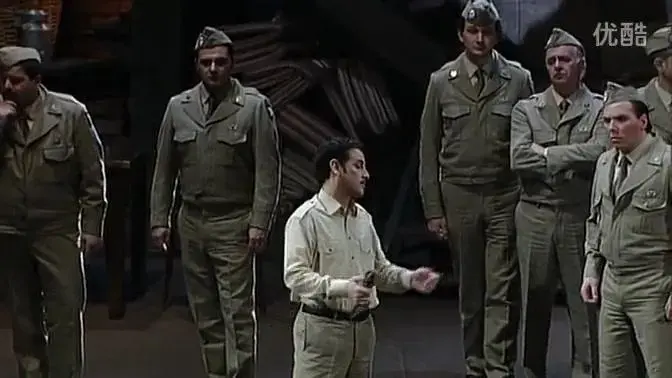

当男高音歌唱家站在舞台中央,灯光聚焦,全场屏息,那九个连续High C音符如利剑般刺破寂静时,观众席总会爆发出近乎宗教般的狂热。这种被称为"男高音试金石"的《军中女郎》咏叹调,已成为声乐界最残酷的竞技场——每年都有无数嗓音在这九个High C前折戟沉沙,也有少数勇者在此登顶封神。但在这场看似辉煌的声音杂技背后,隐藏着一个更为深刻的命题:当艺术成为人类生理极限的突围,我们究竟在为什么而疯狂?

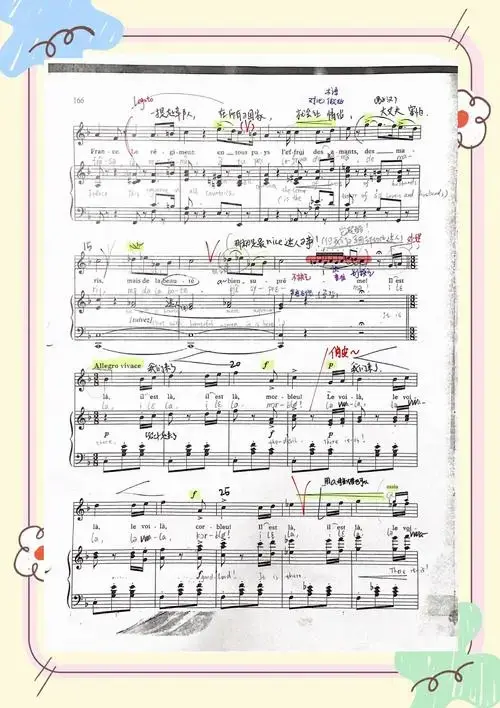

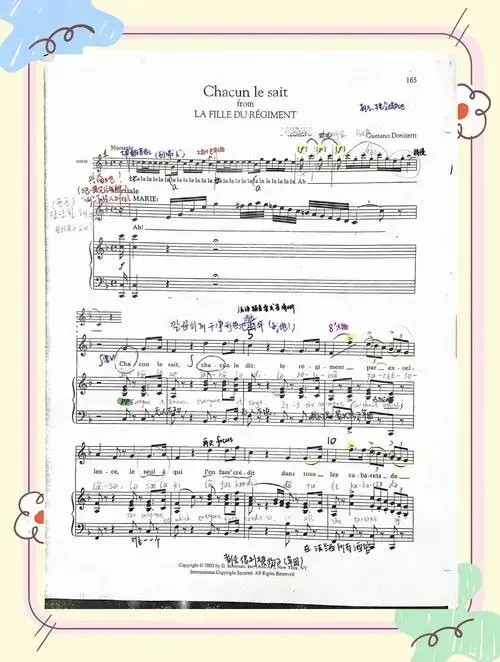

High C(C5)在声学频谱上位于523Hz,对普通男性而言已是自然音域的极限边界。医学研究表明,男性声带在发High C时振动频率高达每秒523次,声带黏膜波振幅不足1毫米——这几乎是在挑战人类发声器官的物理极限。著名声乐医学专家本杰明·戈贝尔曾警告:"持续稳定的High C演唱,就像让短跑运动员以百米速度跑马拉松。"帕瓦罗蒂生前录制《军中女郎》时,每次排练后都需要长达48小时的声带休眠。这种艺术创作已近乎于一种生理上的自我献祭。

在米兰斯卡拉歌剧院地下的档案室里,保存着20世纪伟大男高音们的声带内窥镜录像。对比费雷尼1965年与当代歌手的影像资料可以清晰看到:老一辈歌唱家为保护声带会采用更多头腔共鸣,而当代演绎者则普遍出现声带边缘振动过度导致的黏膜充血。这种变化揭示了残酷的行业真相——在社交媒体时代,观众对High C的追求已从艺术欣赏异化为感官刺激的饥渴。维也纳声乐研究所2019年的数据显示,近十年因演唱High C导致声带永久损伤的职业歌手数量增长了370%。

真正的艺术突围从来不是对生理极限的盲目挑战。卡鲁索从未公开演唱过完整九个High C,却仍被公认为最伟大的男高音;当代声乐教育家理查德·米勒在其著作《歌唱的结构》中强调:"伟大的高音是呼吸、共鸣、语言三位一体的产物,而非单纯的肌肉杂技。"当我们在YouTube上为那些High C视频疯狂点击时,或许该反思:是否正在将声乐艺术降格为喉咙的奥林匹克竞赛?那些因过度追求高音而早衰的天才嗓音,是否在提醒我们艺术本质的失落?

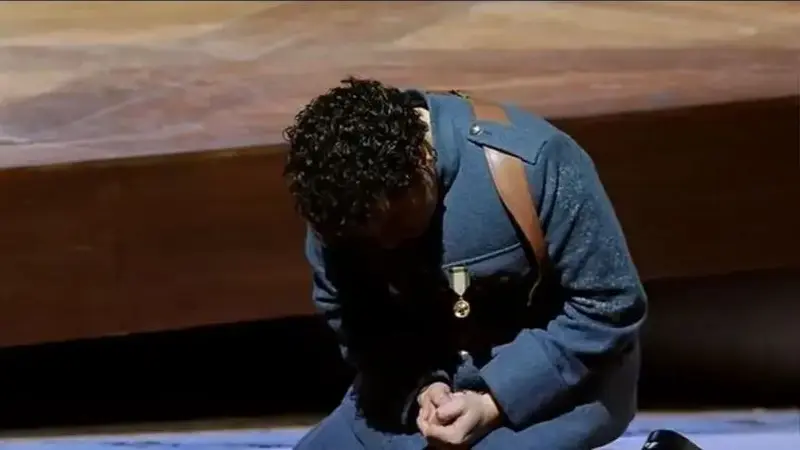

在伦敦科文特花园的后台,一位退休的声乐指导曾向我展示他的"黑匣子"——里面收藏着三十年来因演唱High C而毁掉的声带检查报告。"每个High C都应该像晨露中的蜘蛛网,"老人抚摸着那些泛黄的病历说,"足够坚韧以捕捉阳光,又足够脆弱以证明生命的珍贵。"这或许揭示了艺术突破的真正意义:不是征服极限,而是在触碰极限的过程中,展现人类精神的可贵光芒。当最后一个High C余音散去时,留在观众心中的不应只是肾上腺素的余韵,而是对生命可能性的敬畏与沉思。

-

相关资讯更多>>

-

06-13 14:50

-

06-13 14:40

-

04-23 11:15

-

01-13 21:20

-

01-12 08:34

-

12-24 20:00

-

12-09 06:03

-

12-08 19:37